大阪, #スーパーコート, #スーパーコート住之江, #パーキンソン, #パーキンソン病, #リハビリ, #作業療法士, #有料老人ホーム, #老人ホームブログ

,#腰痛予防

作業療法士の西尾です。

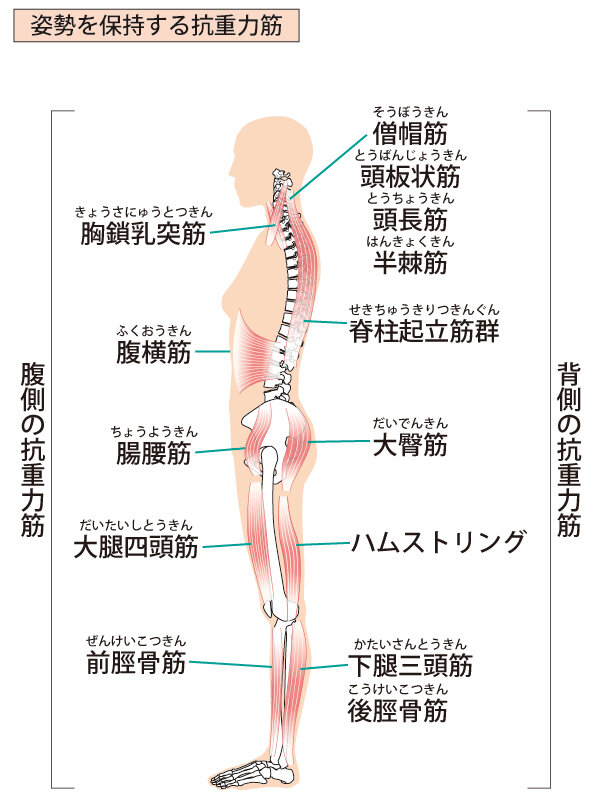

~腰痛予防 抗重力筋について~

腰痛予防改善に重要なのは筋肉の中で重力に対する姿勢の維持をサポートしている「抗重力筋」(こうじゅうりょくきん)です。

人間の身体には、大小合わせておよそ400個もの筋肉があります。

抗重力筋とは、地球の重力に対して立っている時や座っている時などの姿勢を保持する筋肉のことを言います。

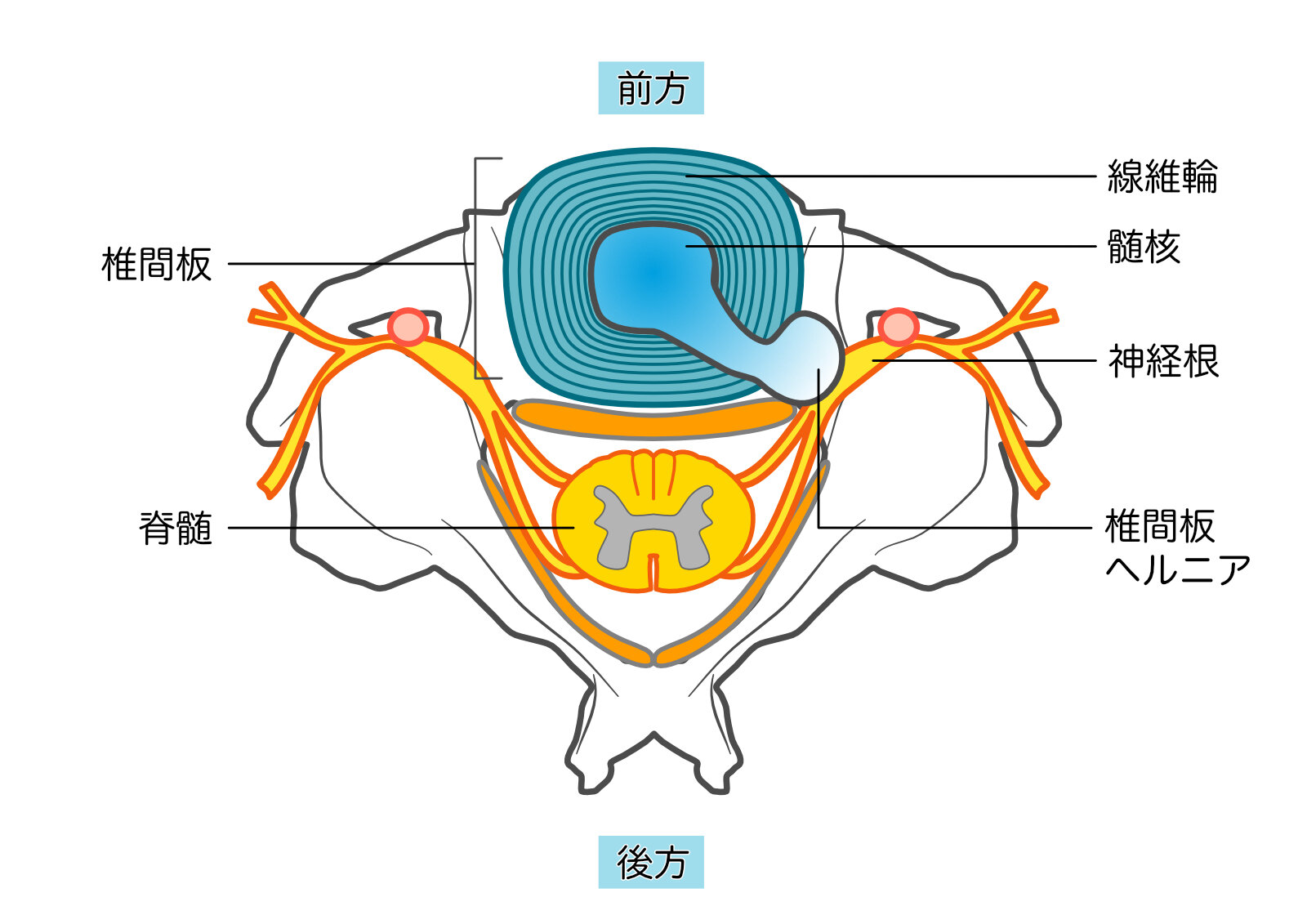

抗重力筋は背骨の中にある脊髄から感覚が伝わり、脳とからの命令を受けて真っすぐに立てる様にバランスを取っています。

この抗重力筋は、運動など体を動かしている時に働く訳ではなく、立っている時や座っている時は、無意識に働いている筋肉です。

立っている時や座っている時は、無意識に重力と抗重力筋とが均等に釣り合っています。

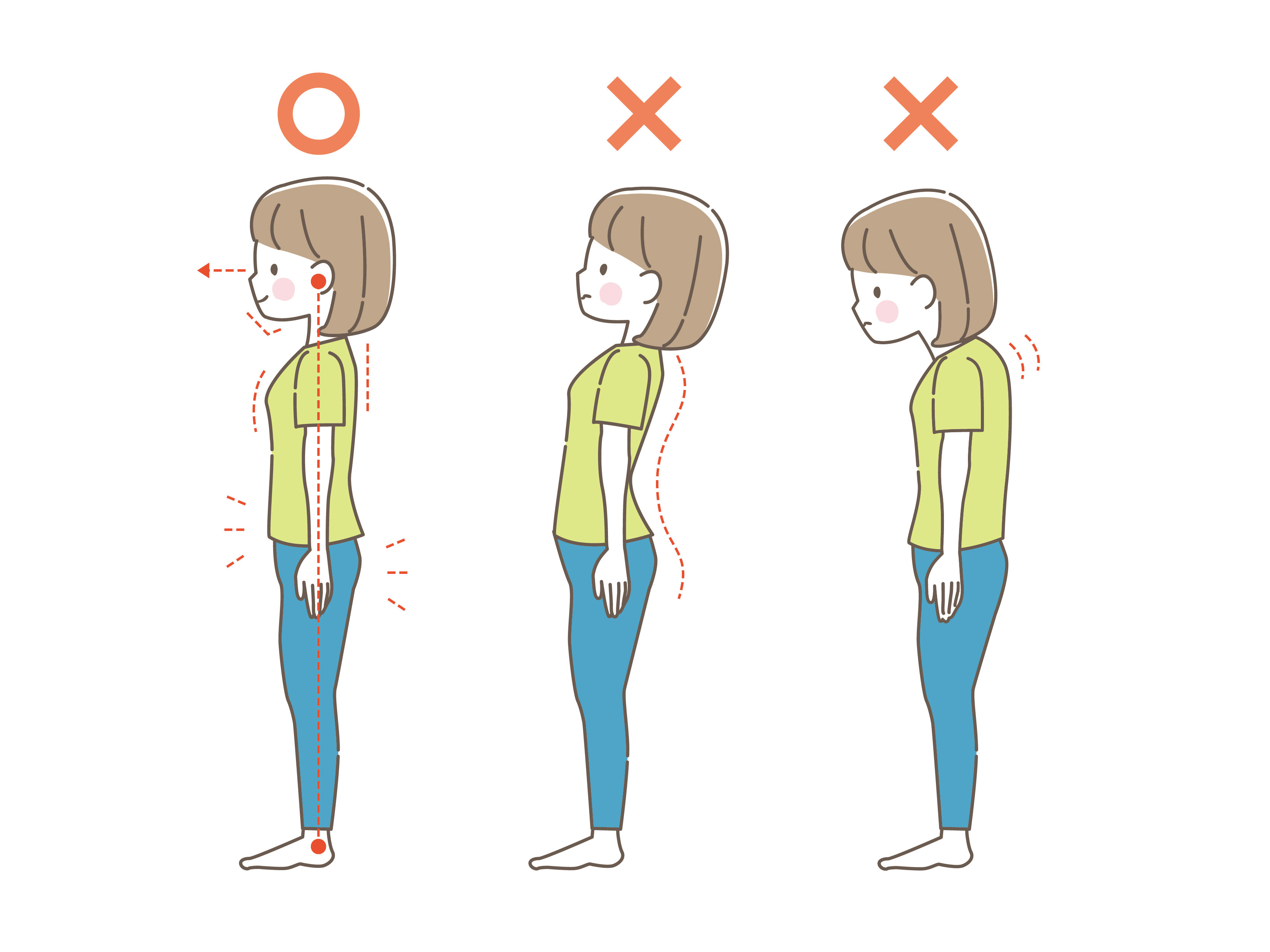

普段から悪い姿勢を続けていると、腰痛や肩こりの原因となります。

抗重力筋が正しく機能していれば、抗重力筋が全身のバランスを調節して体の歪みが解消されます。

抗重力筋は私たちの毎日の生活の質に関わる重要な筋肉と言えます。

抗重力筋を大きく分けると5箇所が挙げられます。(姿勢維持筋と呼ばれることもあります。)

背中:脊柱起立筋

腹筋:腹直筋、腸腰筋

お尻:大殿筋

太もも:大腿四頭筋

ふくらはぎ:下腿三頭筋、前脛骨筋

この背中・腹筋・お尻・太もも・ふくらはぎの抗重力筋が前後に働きながら重力に対してバランスを保って立つ事が出来ています。

生まれたばかりの赤ちゃんは重力に対して抗重力筋がまだ発達していないので座ったり、立つ事ができません。

成長すると共に、まず抗重力筋が鍛えられて座ったり、立つことができるようになります。

抗重力筋は、日常生活で常に働いている部位ですがこの筋肉が衰えてしまうと重力に対して正しく姿勢を保持することが難しくなります。

姿勢が悪くなるとその分、他の筋肉で補おうとします。お腹の筋肉が弱いと背中の筋肉を過度に使う事になり疲れやすくなり腰痛が出現したりと歩く時間も少なくなります。

抗重力筋の筋力訓練を行う事は高齢者の姿勢保持にとっても非常に重要な部位となります。

次回は筋力訓練の方法について説明していきたいと思います。

![IMG_E4207[1].JPG](https://www.supercourt.jp/blog/suminoe/assets_c/2025/03/IMG_E4207%5B1%5D-thumb-160x160-259483.jpg)